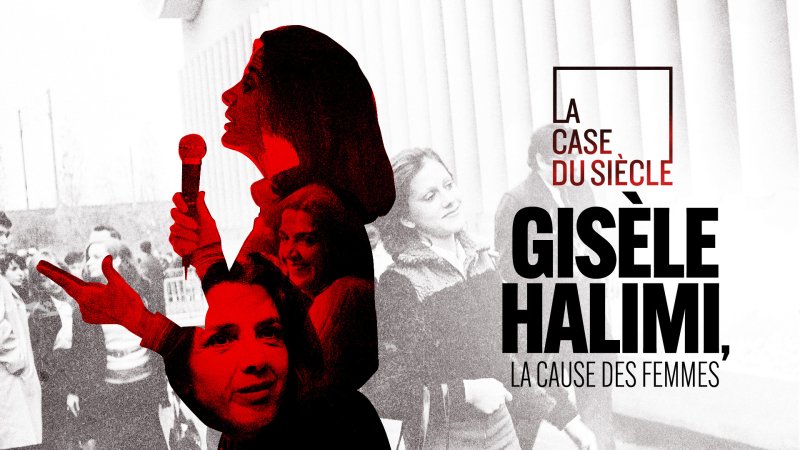

Sur France 5, La case du siècle, La cause des femmes, le 3 mars 2024, 23 heures. Disponible en replay jusqu’au 11/03/2024.

Page 2 of 13

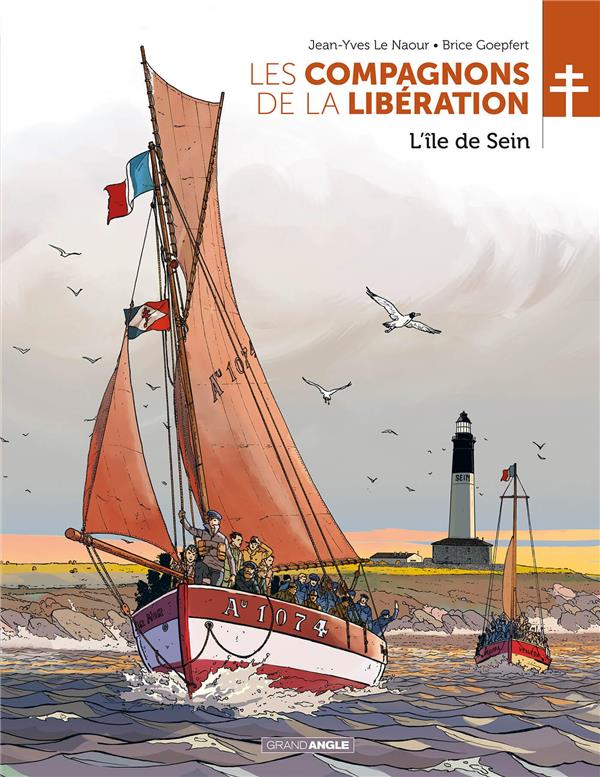

Les hommes de l’île de Sein s’embarquent pour l’Angleterre. Fiction dramatique, « Autant en emporte l’histoire », France Inter, 11 février 2024.

Dimanche 28 janvier, 23h20, sur France 5, La case du siècle : Hiver 54, l’abbé Pierre.

Disponible en replay jusqu’au 5/08/2024.

Jean-Yves Le Naour ; Cédric Condon. Produit par Patrice Gellé, Bleu Kobalt ; INA ; France Télévisions ; CNC, 2023, 60 mn.

Hiver 1954, une vague de froid s’abat sur la France. Le thermomètre descend en dessous des moins 20 °C. Le pays est frappé par une crise du logement sans précédent. Les autorités ferment les yeux. Pas pour longtemps. Un prêtre, résistant, ancien député, l’abbé Pierre, va les contraindre à agir. C’est la naissance d’un extraordinaire mouvement de solidarité – « L’Insurrection de la Bonté ». L’appel de l’abbé Pierre du 1er février 1954 sur les ondes de Radio Luxembourg provoque une vague d’émotion et un électrochoc sur le mal-logement et la misère sociale en France. Le film raconte de l’intérieur les combats d’un curé pas comme les autres, rebelle, indigné, en colère, devenu un héros national. Une plongée inédite dans la genèse d’un destin qui a marqué l’histoire politique, sociale et humanitaire du XXe siècle.

Jean-Yves Le Naour / Cédric Condon. Kilaohm Productions ; France Télévisions , 2023, 54 mn.

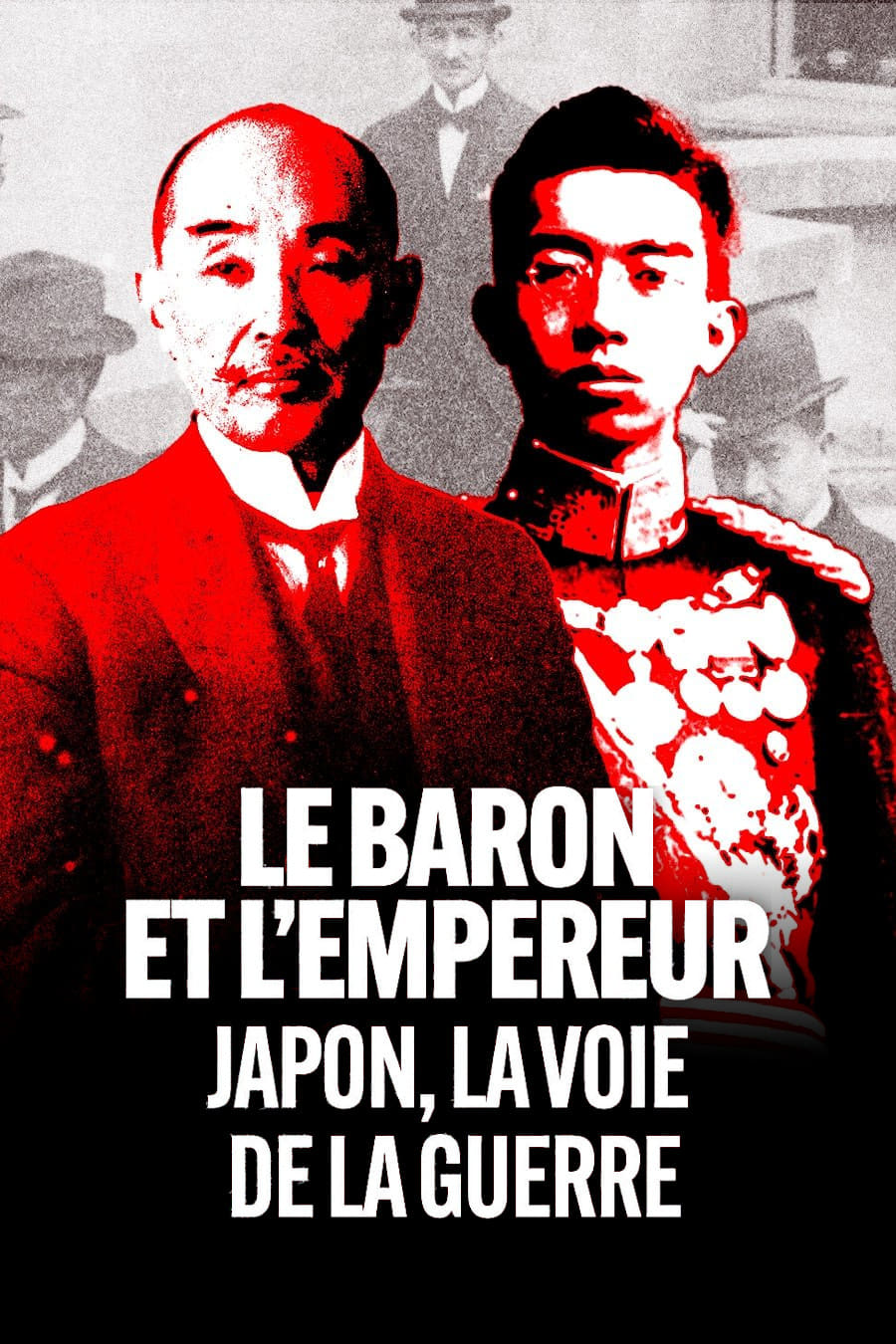

Né en 1861, le baron Makino Nobuaki fut un homme politique et fonctionnaire de la cour impériale. Ses mémoires ont décrit l'évolution de la société japonaise, passée d'un système féodal à une puissance industrielle et à un État moderne. Dans les années 1930, le baron Makino, devenu le conseiller en chef de l'empereur Hirohito, influence la position du monarque dans la société et l'élaboration de la politique japonaise. À ce titre, il essaye d'empêcher la militarisation et l'entrée en guerre du Japon, mais en vain. Son parcours éclaire les différentes étapes que le pays traverse durant cette période peu connue qui l'a entraîné dans le conflit et ses conséquences.

Jean-Yves Le naour et Catherine Valenti. Omnibus, 2023

En 1892, Edmond de Goncourt nomme pour exécuteur testamentaire son ami Alphonse Daudet, « à la charge pour lui de constituer, dans l’année de mon décès, à perpétuité, une société littéraire dont la fondation a été, tout le temps de notre vie d’hommes de lettres, la pensée de mon frère et la mienne, et qui a pour objet la création d’un prix annuel de 5 000 francs destiné à un ouvrage littéraire, et d’une rente annuelle de 6 000 francs au profit de chacun des membres de la société ».

Ce n’est pourtant que onze ans plus tard, le 19 janvier 1903, que naît cette « contre-Académie française » – constituée pour mettre en valeur le roman, genre méprisé par les Immortels du quai Conti – dont le prix est rapidement devenu le plus prestigieux et le plus convoité des prix littéraires français.

Cet ouvrage encyclopédique, composé de 120 notices, érudit mais souvent drôle dans la forme comme dans le fond, s’intéresse aux grandes controverses qui ont agité le paysage littéraire français comme aux polémiques, aux conflits et aux psychodrames qui secouent régulièrement l’Académie Goncourt. Chaque roman primé se découvre dans son contexte littéraire, politique, social et culturel. C’est aussi toute l’histoire de France qui défile, la littérature de notre pays étant le reflet de ses combats et de ses épreuves. De la Grande Guerre à la décolonisation en passant par la Shoah, Vichy, et les questions de mœurs, l’exil, l’identité, le deuil, la sexualité…

« C’est fascinant, savoureux, bien informé et bien raconté » (Le Figaro Littéraire, 31 août 2023. Thierry Clermont)

« Une somme captivante » (Monde des Livres, 25 octobre 2023. Denis Cosnard)

« On consultera avec profit l’éphéméride d’un genre nouveau composé par Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti » (Journal du dimanche, 17 septembre 2023. Eric Naulleau)

« Pour raconter cette histoire à nulle autre pareille, année par année, lauréat par lauréat, en la contextualisant, il ne fallait pas moins de deux universitaires chevronnés. » (Livres Hebdo, 25 octobre 2023, J.-C. Perrier)

« Une anthologie passionnante » (L’Indépendant, 4 octobre 2023.)

« C’est une chevauchée de longue haleine, une chronique au style alerte, un ouvrage encyclopédique de référence. » (Lire, novembre 2023, O.C.)

« C’est LE livre indispensable sur l’histoire du prix » (L’Obs, 19 octobre 2023. Didier Jacob)

« Un remarquable ouvrage bourré d’anecdotes » (Ouest-France, 7 novembre 2023. Michel Troadec)

« Plongez dans cette incroyable somme d’histoire, d’anecdotes et de polémiques… C’est impressionnant » (Le Soir, 4 novembre, Jean-Claude Vantroyen)

« Une histoire tourmentée » (La Dépêche du Midi, 26 octobre)

« Un ouvrage passionnant » (Le Dauphiné Libéré, 4 novembre, Guy Abonnec)

« Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti sont deux historiens qui, contrairement à la plupart des universitaires, écrivent remarquablement bien et avec une verve réjouissante… Voici une bibliothèque rassemblée en un seul volume. De quoi frimer dans dans les dîners en ville et surtout de quoi rassasier sa curiosité. » (Marianne, 5 novembre, J-P Brighelli)

« Vous saurez tout sur le Goncourt » (L’Opinion, 7 novembre, Bernard Quiriny)

« Catherine Valenti et Jean-Yves Le Naour décryptent les enjeux de la récompense littéraire la plus prestigieuse. » (La Provence, 7 novembre, Frédéric Guilledoux)

« Impressionnant d’érudition » ( La Montagne, 6 novembre, Muriel Mingau)

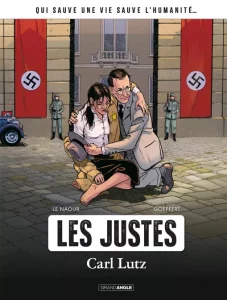

Claude Plumail / Fabien Blanchot / Jean-Yves Le Naour, Bamboo (Grand Angle), 2023, 56 p.

Ce n’est pas seulement un des maquis les plus anciens, gonflé par la loi sur le STO qui fait fuir des centaines de jeunes dans la montagne. Ce n’est pas seulement un des principaux maquis, tant par la zone contrôlée, le plateau du Vercors, que par les 4 000 hommes rassemblés et prêts à combattre. C’est aussi un lieu de sacrifice. Un haut lieu de la Résistance et le terrain d’une répression impitoyable de la part de l’occupant. Le Vercors, c’est l’héroïsme et le sacrifice, la fierté du soulèvement contre l’occupant nazi, mais aussi la tragédie d’une répression sanglante. Le maquis qui a laissé la plus grande empreinte dans notre mémoire.

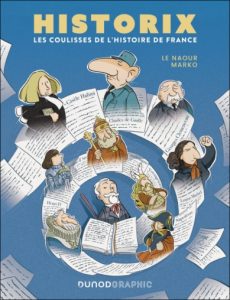

Marko / Jean-Yves Le Naour, Dunod, mai 2023, 128 p.

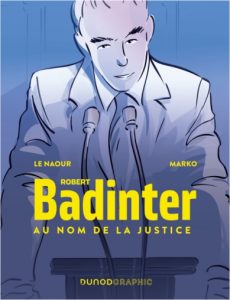

Voici l’histoire d’une femme qui a dit non. Au patriarcat, à la colonisation, à l’inégalité.

Militante, femme politique, c’est en tant qu’avocate que Gisèle Halimi a mené ses plus grandes batailles. En 1961, elle dénonce l’emploi de la torture en Algérie lors du procès de Djamila Boupacha. En 1972, elle pose la question de la liberté à disposer de son corps ; en 1978, elle fait le procès du viol à Aix-en-Provence ; et elle parvient en 2000 à faire triompher la loi sur la parité au terme d’un long combat.

Pour transformer ses luttes en victoires, Gisèle Halimi est devenue stratège. Elle a fait des tribunaux des tribunes, s’est adressée à l’opinion au-dessus de la tête des juges afin d’infléchir la loi.

L’histoire de Gisèle Halimi est celle d’une rebelle, d’une enfant qui n’a peut-être jamais guéri de ses humiliations et qui s’est dressée toute sa vie contre les inégalités. Désormais, son histoire est aussi la nôtre.

Marko / Holgado / Jean-Yves Le Naour, Bamboo (Grand Angle), Mai 2023, 56 p.

Des centaines de résistants de « l’armée des ombres », discrets, silencieux, un « ordre de la nuit » fait de petites mains, qui hébergent, qui convoient, qui ravitaillent et sans lesquels rien n’aurait été possible.

Des centaines de résistants de « l’armée des ombres », discrets, silencieux, organisent le plus grand réseau d’évasion de la Seconde Guerre mondiale. Son but : conduire des aviateurs de Belgique jusqu’au Pays-Basque, en évitant les patrouilles allemandes, les gendarmes de Vichy et les garde-frontières franquistes.

Voici l’histoire d’une montagne indomptable, d’une comète qui traversait la France en déchirant la nuit de l’occupation, l’histoire d’hommes et de femmes rebelles dont la liberté guidait les pas, un «ordre de la nuit» sans lequel rien n’aurait été possible.

Le corbeau de Tulle : le 4 février à 17 heures sur France Inter, 55 mn.

Commentaire des commémorations en direct sur France 2.

Représentation de Poilu show au Mémorial de Verdun en présence de l’auteur, le 11 novembre à 16 heures.

Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, sur France inter, dimanche 22 octobre 2022 à 21h00, dans l’émission de Stéphanie Duncan, « Autant en emporte l’histoire ».

Thébaud, Françoise / Le Naour, Jean-Yves, Il n'y avait pas que des poilus, les femmes sur tous les fronts, épisode 2/4 de la série « Vivre en temps de guerre, une histoire », France Culture, mardi 11 octobre 2022, émission de Xavier Mauduit, « Le Cours de l’histoire ».

Manu Cassier / Jean-Yves Le Naour, Bamboo (Grand Angle), septembre 2022

"Le scandale politique qui a fait vaciller la 5e République"

En 1968, Charles d Gaulle est un président vieillissant qui semble de plus en plus déconnecté du peuple. Dans l’ombre, la guerre de succession a déjà commencé. Le 1er octobre, le corps de Stefan Markovic, un Yougoslave travaillant pour Alain Delon, est retrouvé dans une décharge. À partir de cette sordide histoire criminelle s’échafaude un incroyable complot politique destiné à mêler le nom des Pompidou à l’affaire. Une histoire de guerre de succession, de coup bas, d’affaire de mœurs inventée de toute pièce dans le but d’empêcher Pompidou d’accéder à la présidence, par tous les moyens, même les plus sales.

Dans la presse

Deux interviews :

Jean Yves Le Naour / Christophe Levent, Le Parisien, 13 septembre 2022 : Delon, le couple Pompidou, un gangster corse… une BD dévoile les dessous del’affaire Markovic

Manu Cassier / Emmanuel Lafrogne, ToutenBD, 5 septembre 2022 : Un challenge rudement excitant

« Il fallait un sacré talent pour s’attaquer à l’affaire Markovic, l’ancien garde du corps d’Alain Delon. Assassiné en 1968, il est au cœur d’une incroyable manipulation politique visant Georges Pompidou et sa femme. Au scénario, Jean-Yves Le Naour – docteur en histoire – relève le gant avec maestria, épaulé par Manu Cassier au dessin. Au prix de multiples recherches et entretiens, Le Naour décortique le mécanisme de cette trouble histoire, « la fabrique du complot », pour reprendre le titre de l’un des chapitres. »

L.B. Ouest France, 2 octobre 2022

Télé Star, 26 septembre 2022

« Ce roman graphique détaille une des affaires politiques et médiatiques les plus salaces de la Ve République. Passionnant et pédagogique. »

« Jean-Yves Le Naour au scénario et Manu Cassier au dessin nous la font revivre dans cet album, bien documenté. On ignore encore aujourd’hui qui a tué Markovic, même si des doutes existent et qu’on les retrouve dans cette BD qui se lit comme un polar. Après tout, c’en est un et un bien retors. «

Michel Pralong, Le Matin, 20 septembre 2022.

La Voix du Nord, 18 septembre 2022

« Le Naour et Cassier livrent un joli déroulé de cet emballement incontrôlé, mêlant complot, ambition politique et lutte pour l’intégrité morale. Passionnant. »

« Jean-Yves Le Naour, à qui on doit déjà le quadriptyque sur Charles de Gaulle, chez Bamboo, s’attache à présenter les faits avec une rigueur journalistique. Il décortique les intérêts de chacun des protagonistes, sans donner sa propre version. Les faits seulement les faits, certes un poil romancés. Il livre seulement en fin d’album une version personnelle, avec un supplément texte. Au dessin, Manu Cassier met en scène de manière cinématographique, en multipliant les plans et les situations avec des cadres serrés, et en développant des personnages aux expressions fortes. »

Nicolas Domenech, Planète BD, 16 septembre 2022

« Pas besoin d’autres ingrédients pour bâtir un solide album de bande dessinée. D’autant qu’il ne s’agit pas d’invention pure, mais d’une affaire bien réelle, sans doute l’une des plus sales – certains diront dégueulasses – de toute l’histoire de la Ve République. »

Jean-François Cadet, RFI, 8 septembre 2022

« Dans une veine similaire à celle des Affaires d’État des éditions Glénat (sans la dimension fictive), Jean-Yves Le Naour et Manu Cassier racontent les dessous (dans les limites de nos connaissances) d’un épisode peu glorieux de la Vème République. Ils montrent très bien qu’une fois la machine judiciaire et médiatique en action, le nom de Georges Pompidou, et a fortiori celui de sa femme Claude, furent durablement entachés. Et que les intérêts de quelques-uns l’ont emporté sur l’équité et la justice pénale. Pompidou commentera ainsi : « Le problème avec la calomnie, c’est qu’il en reste toujours quelque chose. »

Jonathan Fanara, Le Mag du ciné, 4 septembre 2022

« L’affaire Markovic dont on ne connait pas le meurtrier reste comme un des mauvais moments de la Ve République. Toute une époque. Services spéciaux étrangers, règlements de comptes, Marcantoni vrai truand, du tordu qui en fera l’affaire criminelle la plus lourde de l’après-guerre. L’album très bien construit se termine par un dossier complet sur le sujet de Jean-Yves Le Naour. »

Ligne claire, 1er septembre 2022

Cet album très bien scénarisé retrace fidèlement le déroulement de l’une des plus sales affaires de la Ve République et montre des pistes qui mènent vers les services secrets. Passionnant.

Marcel Quiviger, Le Télégramme, 31 août 2022

« Après avoir déjà traité le sujet à travers un documentaire diffusé sur France 5, il revient sur les faits en en détaillant la chronologie et en s’attardant sur la psychologie des principaux protagonistes. Sans se priver d’un apport fictionnel (le journaliste-enquêteur est, par exemple, une pure création) le scénariste passe en revue les événements, les enjeux politiques et met en scène les principaux acteurs reprenant mot à mot leurs déclarations de l’époque. Si l’album ne fait pas toute la lumière (mais cela semble aujourd’hui encore bien difficile) il restitue le climat particulier qui a encombré ce qui n’était, à l’origine, qu’un simple fait divers. »

Patrice Gentilhomme, Actua BD, 26 août 2022

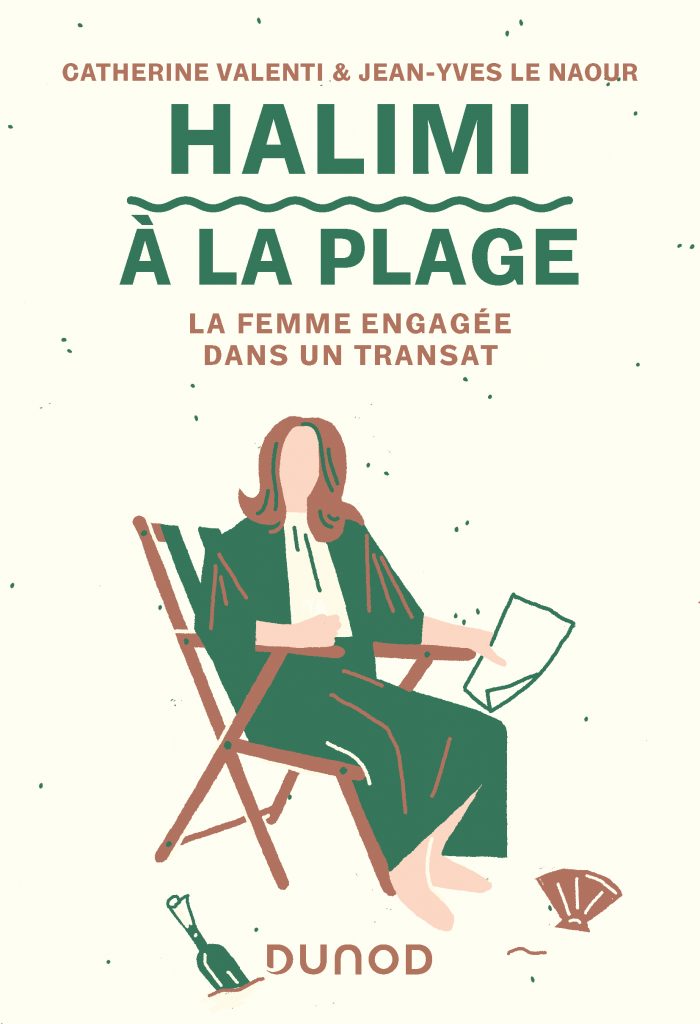

Catherine Valenti / Jean-Yves Le Naour, Dunod, 160 p., Mai 2022.

Avocate de la cause des femmes, Gisèle Halimi est la grande stratège du mouvement féministe. Organisatrice de procès très médiatiques, elle sait transformer le tribunal en tribune pour mieux conquérir l’opinion et obtenir de nouveaux droits, garantis par la loi.

Rebelle, « avocate irrespectueuse », elle est une femme qui a dit non. Non à la colonisation, au patriarcat, aux traditions, à la domination des femmes. De la défense des indépendantistes à l’IVG et la criminalisation du viol, Gisèle Halimi a initié et accompagné la plus grande révolution sociale et culturelle du second XXe siècle. Disparue depuis 2020, ses mots résonnent encore avec justesse : « Ne vous résignez jamais ! »

Né en 1861, le baron Makino Nobuaki fut un homme politique et fonctionnaire de la cour impériale. Ses mémoires ont décrit l'évolution de la société japonaise, passée d'un système féodal à une puissance industrielle et à un État moderne. Dans les années 1930, le baron Makino, devenu le conseiller en chef de l'empereur Hirohito, influence la position du monarque dans la société et l'élaboration de la politique japonaise. À ce titre, il essaye d'empêcher la militarisation et l'entrée en guerre du Japon, mais en vain. Son parcours éclaire les différentes étapes que le pays traverse durant cette période peu connue qui l'a entraîné dans le conflit et ses conséquences.

Né en 1861, le baron Makino Nobuaki fut un homme politique et fonctionnaire de la cour impériale. Ses mémoires ont décrit l'évolution de la société japonaise, passée d'un système féodal à une puissance industrielle et à un État moderne. Dans les années 1930, le baron Makino, devenu le conseiller en chef de l'empereur Hirohito, influence la position du monarque dans la société et l'élaboration de la politique japonaise. À ce titre, il essaye d'empêcher la militarisation et l'entrée en guerre du Japon, mais en vain. Son parcours éclaire les différentes étapes que le pays traverse durant cette période peu connue qui l'a entraîné dans le conflit et ses conséquences. En 1892, Edmond de Goncourt nomme pour exécuteur testamentaire son ami Alphonse Daudet, « à la charge pour lui de constituer, dans l’année de mon décès, à perpétuité, une société littéraire dont la fondation a été, tout le temps de notre vie d’hommes de lettres, la pensée de mon frère et la mienne, et qui a pour objet la création d’un prix annuel de 5 000 francs destiné à un ouvrage littéraire, et d’une rente annuelle de 6 000 francs au profit de chacun des membres de la société ».

En 1892, Edmond de Goncourt nomme pour exécuteur testamentaire son ami Alphonse Daudet, « à la charge pour lui de constituer, dans l’année de mon décès, à perpétuité, une société littéraire dont la fondation a été, tout le temps de notre vie d’hommes de lettres, la pensée de mon frère et la mienne, et qui a pour objet la création d’un prix annuel de 5 000 francs destiné à un ouvrage littéraire, et d’une rente annuelle de 6 000 francs au profit de chacun des membres de la société ». Ce n’est pas seulement un des maquis les plus anciens, gonflé par la loi sur le STO qui fait fuir des centaines de jeunes dans la montagne. Ce n’est pas seulement un des principaux maquis, tant par la zone contrôlée, le plateau du Vercors, que par les 4 000 hommes rassemblés et prêts à combattre. C’est aussi un lieu de sacrifice. Un haut lieu de la Résistance et le terrain d’une répression impitoyable de la part de l’occupant. Le Vercors, c’est l’héroïsme et le sacrifice, la fierté du soulèvement contre l’occupant nazi, mais aussi la tragédie d’une répression sanglante. Le maquis qui a laissé la plus grande empreinte dans notre mémoire.

Ce n’est pas seulement un des maquis les plus anciens, gonflé par la loi sur le STO qui fait fuir des centaines de jeunes dans la montagne. Ce n’est pas seulement un des principaux maquis, tant par la zone contrôlée, le plateau du Vercors, que par les 4 000 hommes rassemblés et prêts à combattre. C’est aussi un lieu de sacrifice. Un haut lieu de la Résistance et le terrain d’une répression impitoyable de la part de l’occupant. Le Vercors, c’est l’héroïsme et le sacrifice, la fierté du soulèvement contre l’occupant nazi, mais aussi la tragédie d’une répression sanglante. Le maquis qui a laissé la plus grande empreinte dans notre mémoire. Voici l’histoire d’une femme qui a dit non. Au patriarcat, à la colonisation, à l’inégalité.

Voici l’histoire d’une femme qui a dit non. Au patriarcat, à la colonisation, à l’inégalité. Des centaines de résistants de « l’armée des ombres », discrets, silencieux, un « ordre de la nuit » fait de petites mains, qui hébergent, qui convoient, qui ravitaillent et sans lesquels rien n’aurait été possible.

Des centaines de résistants de « l’armée des ombres », discrets, silencieux, un « ordre de la nuit » fait de petites mains, qui hébergent, qui convoient, qui ravitaillent et sans lesquels rien n’aurait été possible.

"Le scandale politique qui a fait vaciller la 5e République"

"Le scandale politique qui a fait vaciller la 5e République"